厳しい残暑と寒暖差が気になる季節に向けて 「体温調節」における女性の身体の曲がり角を調査

~最初の曲がり角は20代にあり?/35歳と45歳を境に暑さと寒さの感度が逆転~

2025.9.17 13:00

漢方薬を中心とした一般用医薬品と医療用医薬品を販売するクラシエ薬品株式会社では、20~75歳の女性2,800人(各年齢50名)を対象とした「女性の身体の曲がり角に関する調査 ~体温調節篇~」(※)を実施しました。

当社では、これまで半世紀以上にわたって、女性の多種多様な悩みに寄り添った漢方薬を提供してきました。女性特有の疾患に対応する漢方薬の需要は増加傾向にあり、近年注目が集まっている“フェムケア”カテゴリーについても、当社の注力テーマの一つとして捉えています。

漢方では、古くからの経験値として、女性は7の倍数の年齢で体調変化の兆しが表れると考えており、年齢とともにホルモンや自律神経、代謝などが変化することで、体質や心身に大きな揺らぎをもたらすタイミングが存在するとされています。今回は、厳しい残暑と寒暖の変化が大きくなる秋に向けて「体温調節」の曲がり角に関する調査結果を発表します。

「女性の身体の曲がり角に関する調査」~体温調節篇~ トピックス

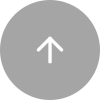

l 体温調節の“曲がり角”は36~37歳&52~53歳/最初の曲がり角は26~27歳という結果に

◆第1の曲がり角 26-27歳:冷房による冷やしすぎ!? 体温調節の変化を感じ始める

◆第2の曲がり角 36-37歳:寒暖差の不調に要注意!寒さに敏感になる

◆第3の曲がり角 52-53歳:女性ホルモンバランスの影響? 暑さを感じやすい

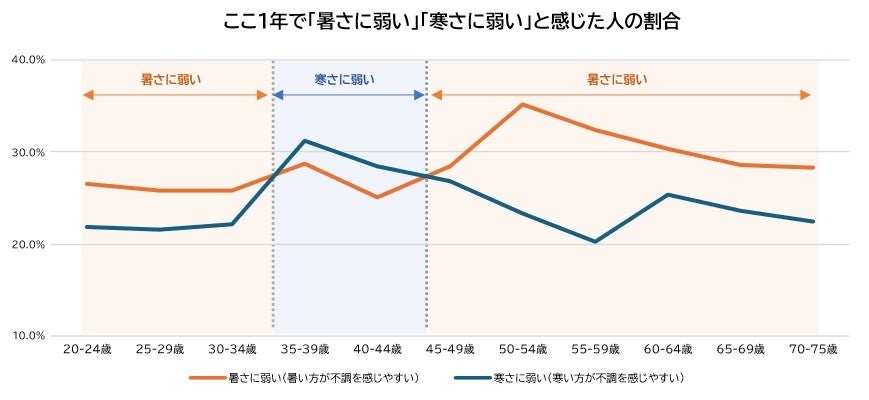

l 暑さ・寒さの転換期を調査/35歳・45歳を境に暑さと寒さの感度が逆転

l 20代は身体を冷やしすぎ!?/30代以降は冷房の寒さに敏感な傾向も

l 寒暖差による不調は30代後半が最も実感/「だるさ・疲れやすさ」や「頭痛」が多い傾向に

l 冷えやほてりなど、体温調節のお悩みにおすすめのクラシエ薬品の漢方薬をご紹介

<「女性の身体の曲がり角に関する調査」トピックス紹介>

●体温調節の“曲がり角”は36~37歳&52~53歳/最初の曲がり角は26~27歳という結果に

本調査では20~75歳の女性2,800人(各年齢50名)を2歳刻みに分け、体温調節に関して、2~3年前と比べて「変化を感じる」と回答した人が多い年齢を「曲がり角」としました。その結果、全体的には30~40%台で推移する中、36~37歳が49.1%、52~53歳が51.0%と平均よりも高い数値となり、体温調節に変化が表れる年齢であることが分かりました。また、若年世代で大きな数値を示したのは26~27歳で、変化が表れ始める“最初の曲がり角”だと考えられます。

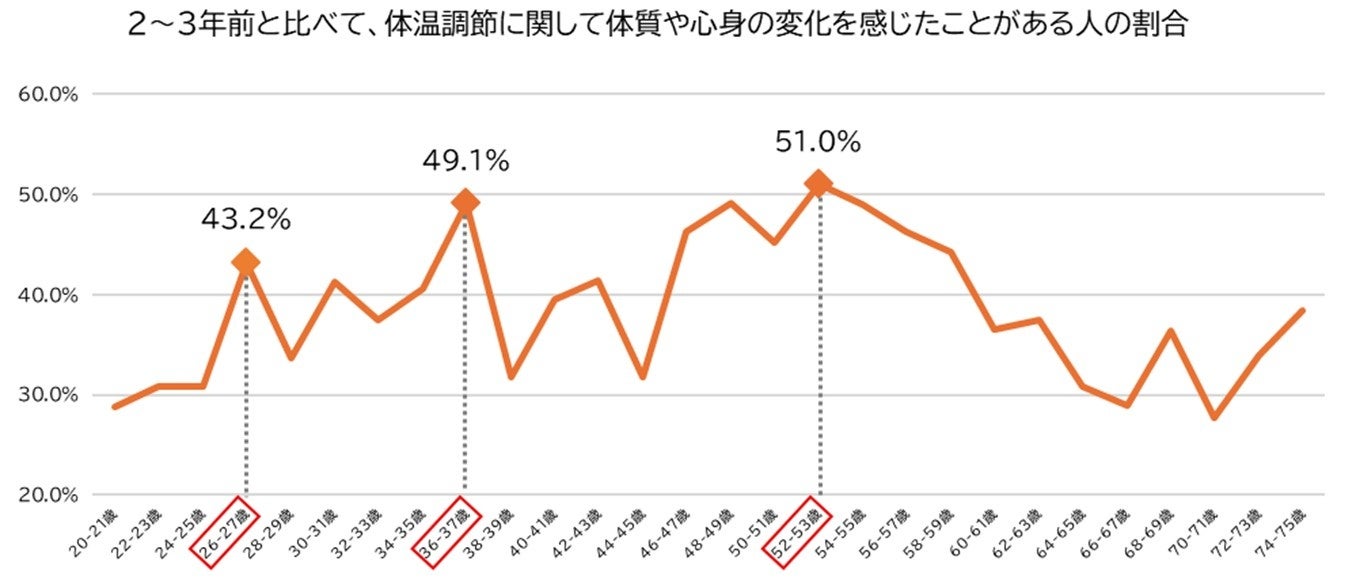

●72.1%の人が「体温調節の悩み」を感じていることが明らかに/「寒暖差による不調」がトップ

ここ1年の「体温調節の悩み」について尋ねたところ、72.1%の人が何かしらの「体温調節の悩み」を感じていることが明らかになりました。また、具体的な症状についてみると、約3割の人が「寒暖差があると不調になる」(30.5%)や「季節の変わり目に不調になりやすい」(30.2%)といった不調を抱えていることがわかりました。

※「ある」は1つでも悩みを選択した人の割合を示す。

●暑さ・寒さの転換期を調査/35歳・45歳を境に暑さと寒さの感度が逆転

続いて各年代を5歳刻みに分け、「暑さに弱い(暑い方が不調を感じやすい)」「寒さに弱い(寒い方が不調を感じやすい」と回答した人の割合について年代別に比較してみると、20代から30代前半までは「暑さに弱い」が上回っていますが、30代後半に入ると「寒さに弱い」が上回り、逆転する結果となりました。その後、40代後半になると「暑さに弱い」が再度逆転することから、暑さ・寒さの転換点は35歳・45歳にあることが分かりました。

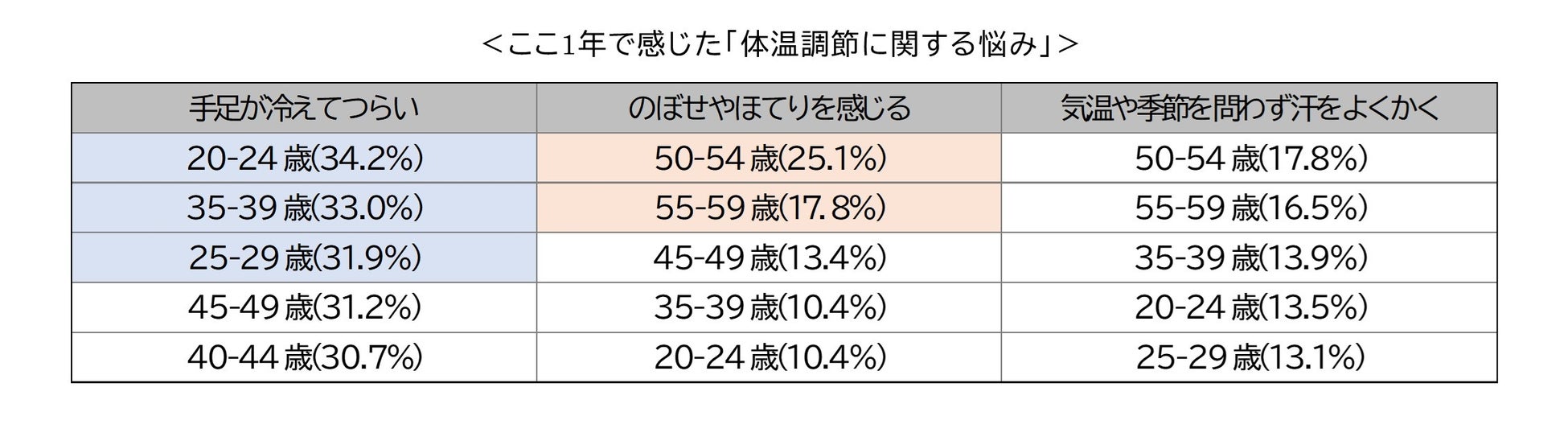

さらに、具体的な「体温調節に関する悩み」について年代別に比較しました。前述の通り、寒さに弱い傾向の見られた30代後半の女性では「手足が冷えてつらい」と答えた人の割合が高く、冷えの不調を感じやすい傾向がみられました。また、暑さに弱い傾向が見られた40代後半以降の女性では、のぼせや発汗などの熱に起因する症状を実感する方が多い結果となりました。一方で、20代は暑さに弱い傾向が見られたのにも関わらず、「手足が冷えてつらい」と答えた人の割合が多く、冷えの不調が多い結果となりました。このことから、若年世代では暑さ寒さの感度と実際の「体温調節の悩み」にはギャップがあることが分かりました。

●20代は身体を冷やしすぎ!?/30代以降は冷房の寒さに敏感な傾向も

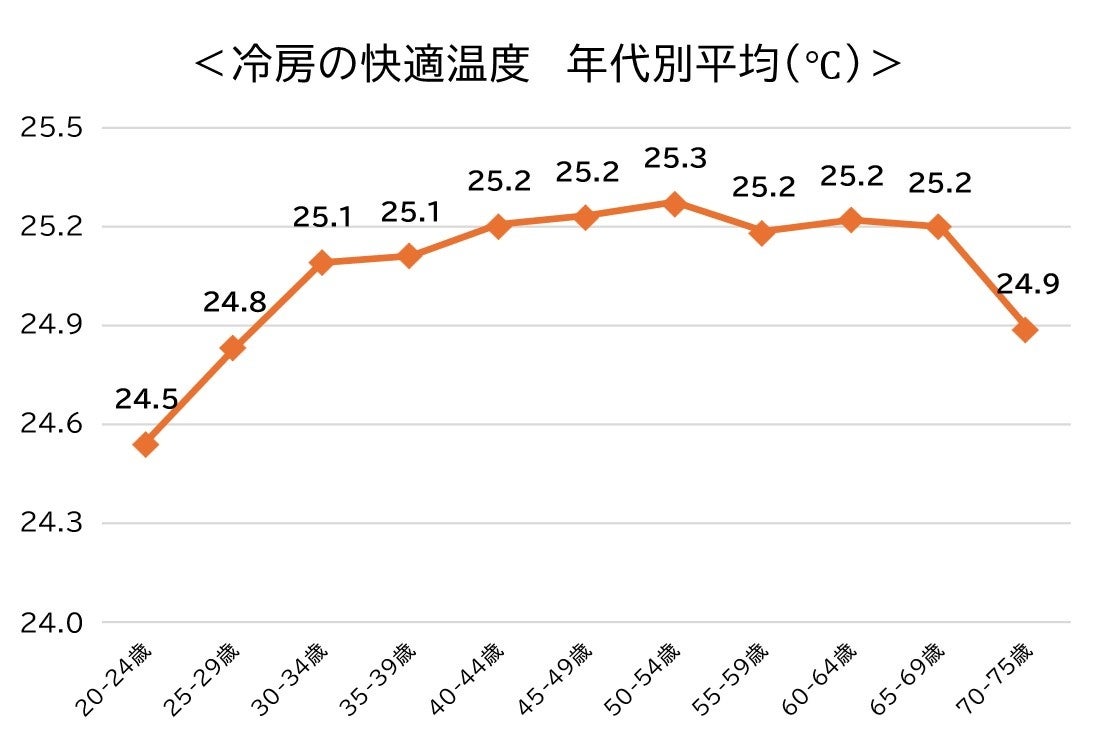

冷房を使う際に、快適に感じる温度について年代別に比較したところ、20代は低めの温度を好み、年代が上がるにつれて徐々に高くなり、50代前半で25.3℃と最も高い数値を示しました。この結果から、20代は他世代に比べて低温を好むため、体を冷やしすぎることによる冷え症状につながる可能性もあります。

また、快適温度は20代から急激に上昇し、30代以降ゆるやかに上昇することから、30代以降は冷房の冷たさを感じやすくなり、設定温度を高めにする傾向があると考えられます。

※「18度以下」から「31度以上」まで1度刻みの回答を加重平均で算出(18度以下=18、31度以上=31にて設定)

●寒暖差による不調は30代後半が最も実感/「だるさ・疲れやすさ」や「頭痛」が多い傾向に

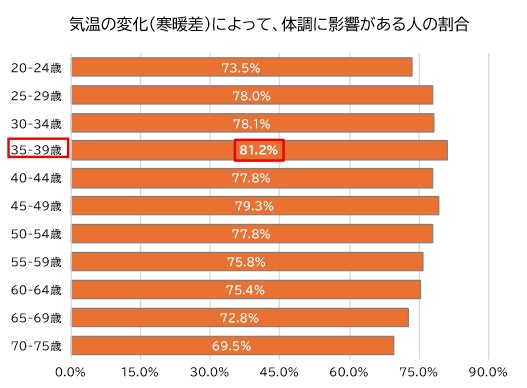

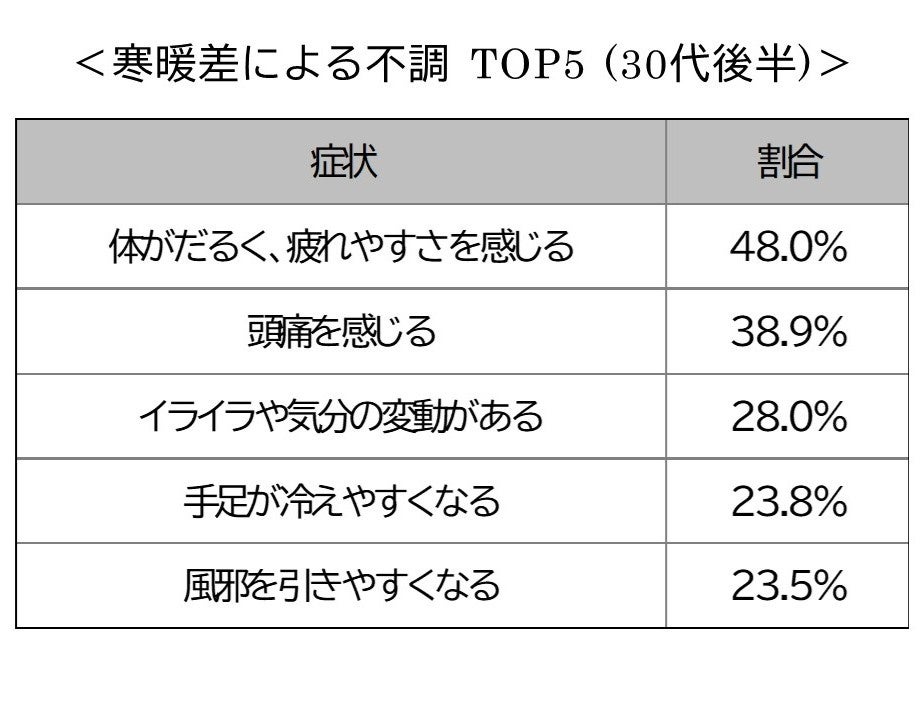

気温の変化(寒暖差)によって、体調にどのような影響が出るか尋ねたところ、30代後半の世代で81.2%にのぼる結果となりました。体がだるく、疲れやすい、頭痛、メンタルの不調など寒暖差の影響によってさまざまな症状が出ていることが分かりました。

【「女性の身体の曲がり角に関する調査」~体温調節篇~ サマリー】

ここまでの結果を踏まえ、体温調節における具体的な身体の変化について各年代の特徴をまとめました。最初の曲がり角である26~27歳は、暑さに弱い一方で手足の冷えを感じる割合が高く、低めの冷房温度を好む傾向であることから、冷やしすぎによる冷え症が起きている可能性があります。36~37歳では、暑さより寒さに弱く、冷えの不調を訴える人が多い傾向が見られました。一方、52~53歳は寒さより暑さに弱く、のぼせや発汗などの症状が増加しており、更年期が影響している可能性もうかがえます。

◆第1の曲がり角 26-27歳:冷房による冷やしすぎ!? 体温調節の変化を感じ始める

◆第2の曲がり角 36-37歳:寒暖差の不調に要注意! 寒さに敏感になる

◆第3の曲がり角 52-53歳:女性ホルモンバランスの影響? 暑さを感じやすい

※調査概要

○実施時期:2025年5月30日(金)~6月2日(月)

○調査手法:インターネット調査

○調査対象:全国の20-75歳の女性2,800人(各年齢50名ずつ/年代別の人口構成比に合わせて回収)

○調査委託先:株式会社 H.M.マーケティングリサーチ

※構成比(%)は小数第2位以下を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

・体温調節のお悩みにおすすめのクラシエ薬品の漢方薬

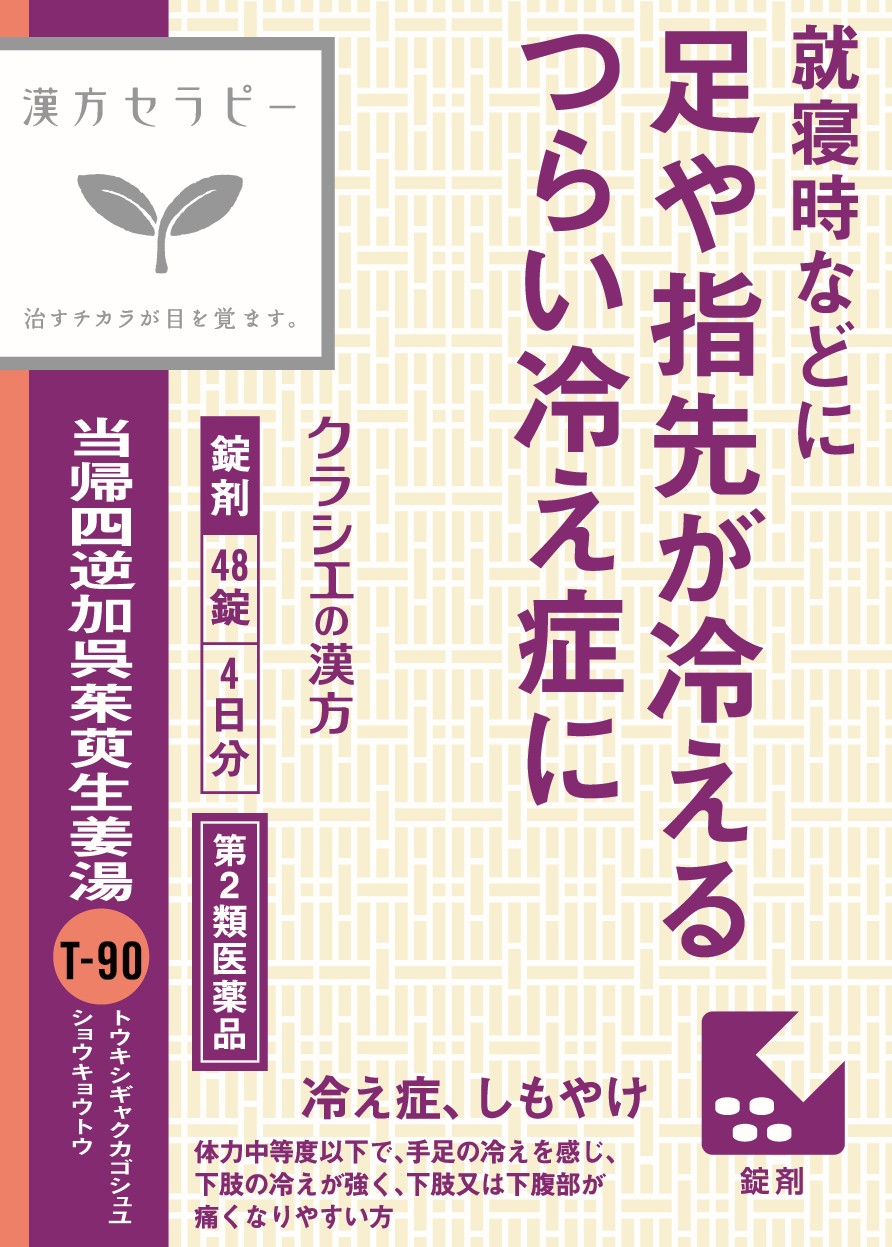

【特に手足が冷えるタイプにおすすめの処方】

当帰四逆加呉茱萸生姜湯(とうきしぎゃくかごしゅゆしょうきょうとう)

冷気の影響を人一倍受けやすい、特に手足の冷え症にお悩みの方におすすめの処方です。体を温め熱をつくるのを手助けすることで、手足など末梢を温めるとともに、体の内部にもはたらき、冷え症を改善します。また冷えによって悪化するような頭痛や腰痛、月経痛などにも効果があります。

<漢方セラピー>

当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス錠クラシエ

【第2類医薬品】

希望小売価格:1,474円(税込)/4日分

効能:体力中等度以下で、手足の冷えを感じ、下肢の冷えが強く、下肢又は下腹部が痛くなりやすいものの次の諸症:冷え症、しもやけ、頭痛、下腹部痛、腰痛、下痢、月経痛

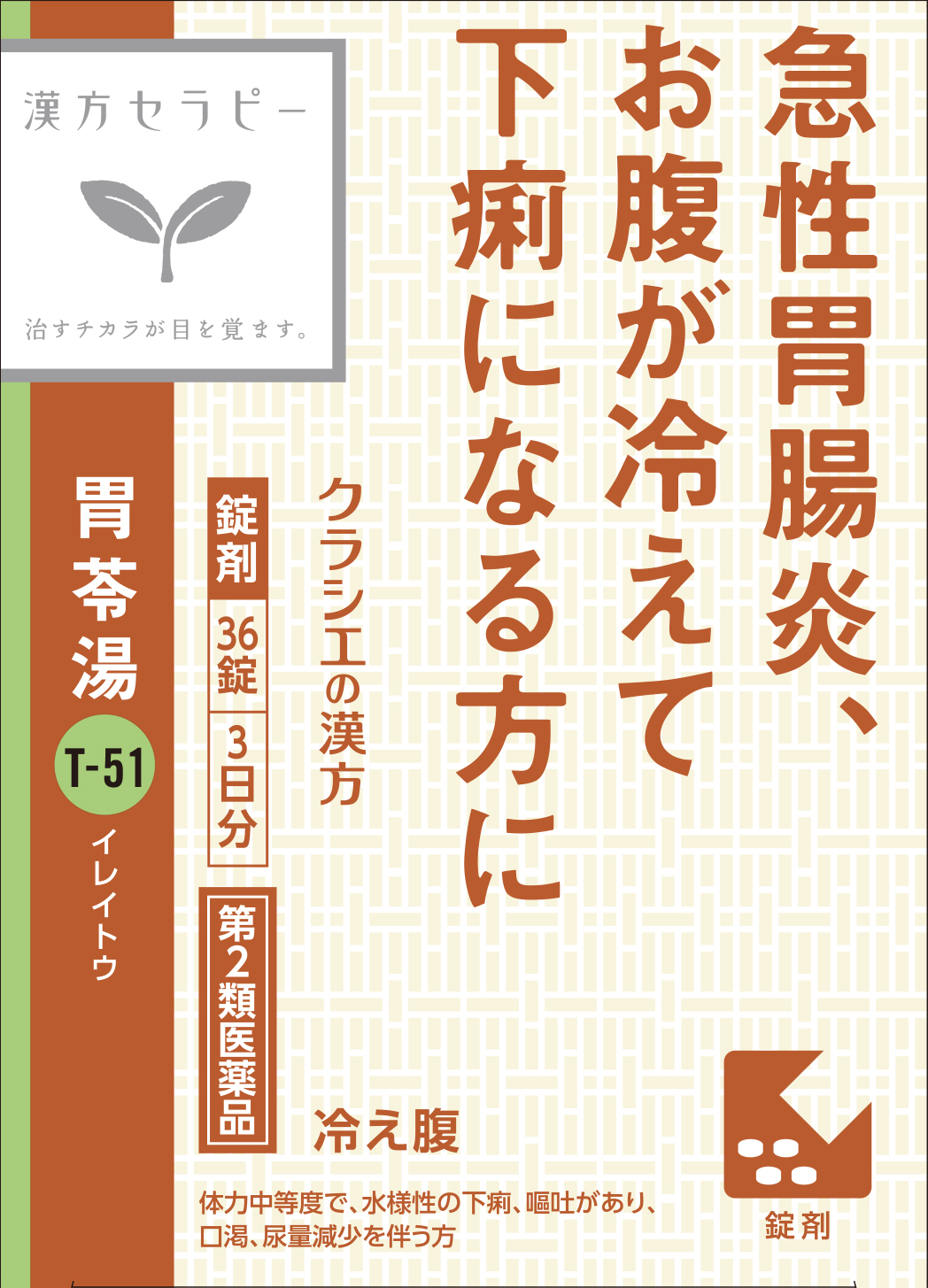

【冷えによる下痢にお悩みの方におすすめの処方】

胃苓湯(いれいとう)

漢方では、煮炊きするのに火が必要なのと同じように、胃腸で食べ物を消化するためには熱が必要だと考えます。冷たい飲食物をとり過ぎると、必要な熱が奪われてしまうため、胃腸のはたらきを損ない、水分を動かすこともできないので、おなかが水っぽくなり、下痢や軟便が多くなります。

「胃苓湯」は、余分な水分を排出するとともに、水っぽくなった胃腸を乾かすという考え方の処方です。下痢や軟便などを止めるのではなく、原因となる冷え腹を改善していくお薬です。

<漢方セラピー>

胃苓湯エキスEX錠クラシエ

【第2類医薬品】

希望小売価格:1,210円(税込)/3日分

効能:体力中等度で、水様性の下痢、嘔吐があり、口渇、尿量減少を伴うものの次の諸症:食あたり、暑気あたり、冷え腹、急性胃腸炎、腹痛

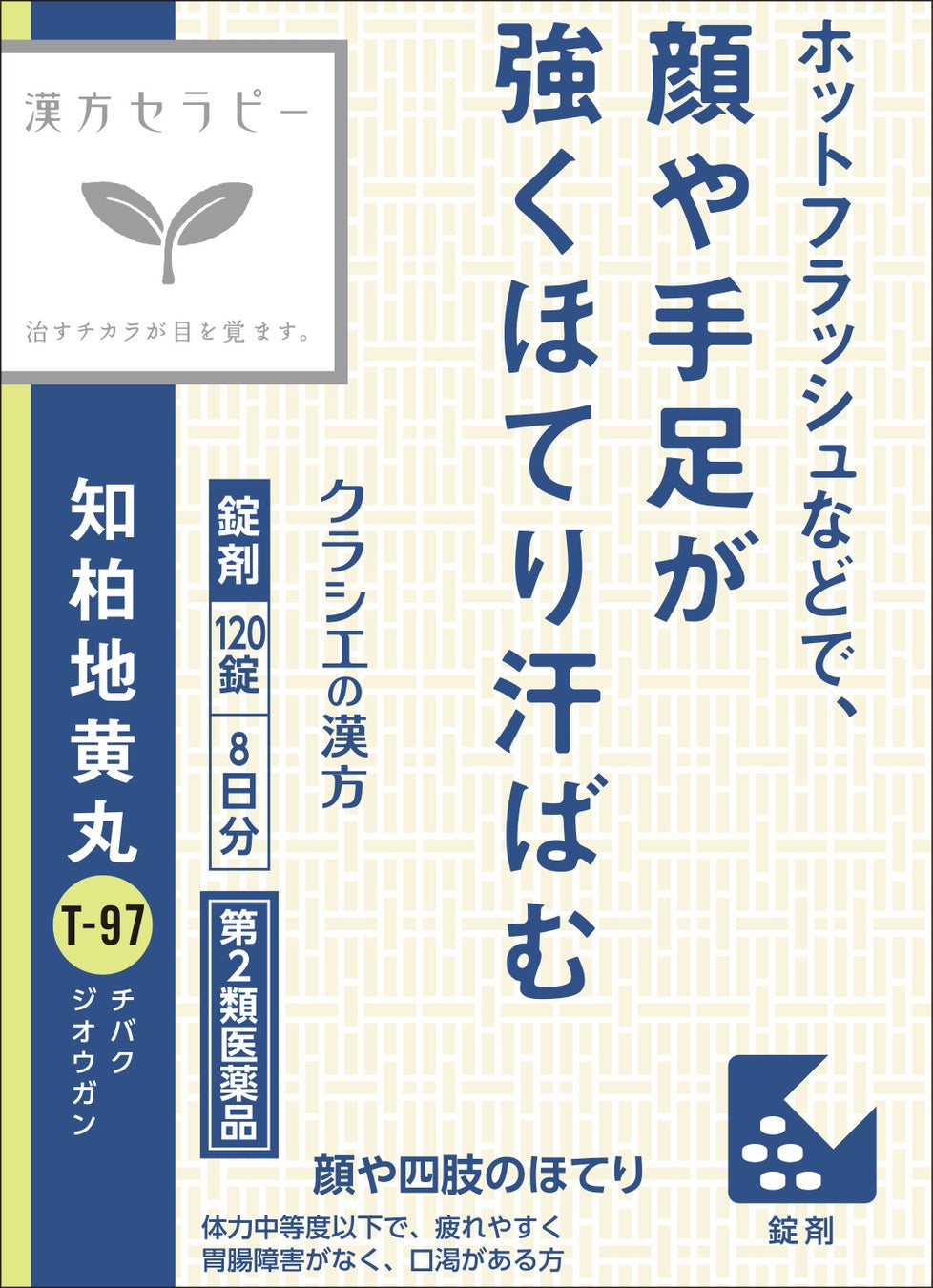

【ホットフラッシュやほてりにお悩みの方におすすめの処方】

知柏地黄丸(ちばくじおうがん)

主にホットフラッシュなどによる顔や手足のほてりに用いられる処方です。年齢と共に減少した「腎精※」を補う働きがあるので、排尿困難、頻尿にも効果があります。特に、ほてり、口渇、むくみのある方におすすめです。

※「腎精」とは腎に蓄えられた生命エネルギーのことで、身体の発育やホルモンバランスを健康に保ってくれる物質を指します。

<漢方セラピー>

JPS知柏地黄丸料エキス錠N

【第2類医薬品】

希望小売価格:2,310円(税込)/8日分

効能:体力中等度以下で、疲れやすく胃腸障害がなく、口渇があるものの次の諸症:顔や四肢のほてり、排尿困難、頻尿、むくみ

■クラシエ薬品について

クラシエ薬品は漢方のプロフェッショナルとして、半世紀以上にわたり日本に暮らす人々の健康で豊かな暮らしをサポートしてきました。漢方薬を中心に一般用医薬品から医療用医薬品まで自社一貫体制の下で幅広く提供しています。

近年、健康の価値や暮らしのあり方が大きく変化している社会の状況を受けて、クラシエ薬品は漢方事業における医療用分野と一般用分野の連携を強め、「クラシエの漢方」として事業一体で漢方薬を通じた健康価値の提供を高めていくことに挑戦していきます。

漢方を通じて、日本に暮らす人々が自らの健康を総合的に見つめ、理想とする健康的な暮らしをつくることをサポートしていきます。