プレバイオティクスと有胞子性乳酸菌の併用により腸内環境と便通の改善に寄与する「酪酸」が顕著に増加することを確認

― 各種プレバイオティクスの特性を活かした戦略的シンバイオティクス設計へ ―

2025.10.24 11:00

天藤製薬株式会社(本社:大阪府豊中市、代表取締役社長:宮﨑 尚志)と三菱ケミカル株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:筑本 学)は、オリゴ糖や食物繊維などのプレバイオティクス※1と、プロバイオティクス※2である有胞子性乳酸菌Heyndrickxia coagulans SANK70258※3(以下、H・コアグランス)を組み合わせる(シンバイオティクス※4)ことで、腸内環境と便通の改善に寄与する「酪酸」が顕著に増加することを確認しました。両社はこの研究成果を日本食物繊維学会 第30回学術集会(2025年10月18日~19日、広島市)で発表しました。

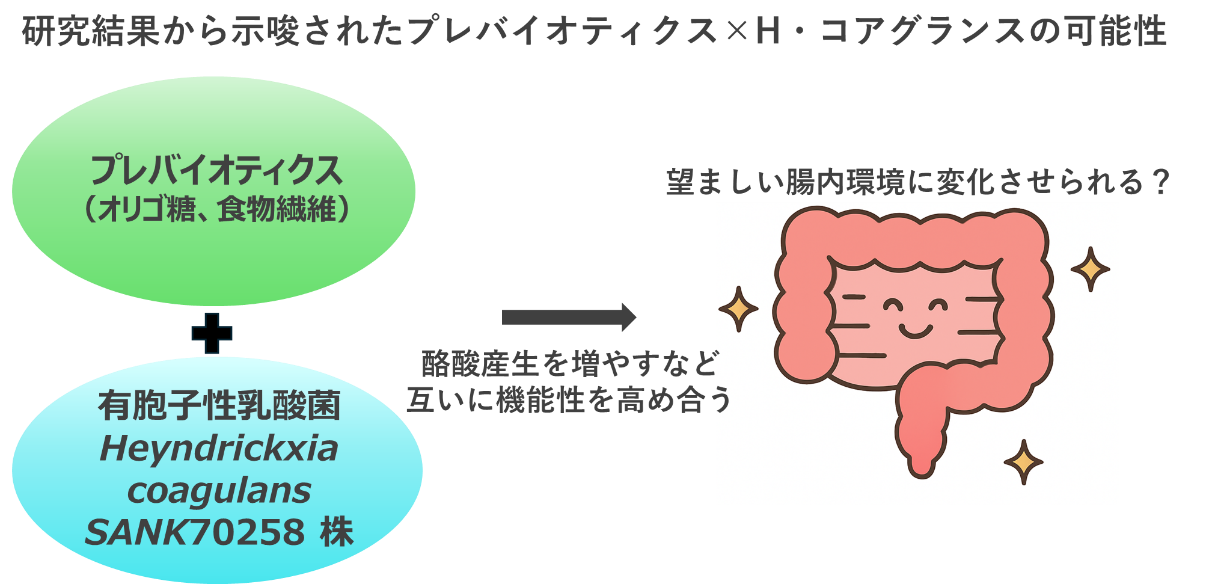

本研究は、プレバイオティクスごとに産生されやすい短鎖脂肪酸※5が異なることを明らかにするとともに、プレバイオティクス単独では酪酸がほとんど増加しなかった場合においても、プロバイオティクスであるH・コアグランスを併用することで酪酸の産生が顕著に高まることを明らかにしました。これは、H・コアグランスが酪酸産生菌の増加を促進し、各プレバイオティクスの機能を相乗的に引き出すことを示しています。これらの結果は、「プレバイオティクス×プロバイオティクス」それぞれの特性を組み合わせる(シンバイオティクス)ことで、望ましい腸内環境を戦略的に設計できる可能性を示唆します。(図1)

図1. プレバイオティクスとプロバイオティクスであるH・コアグランスの組み合わせ(シンバイオティクス)で可能性が示唆された腸内環境の変化

天藤製薬は今後、この知見を活かし、腸内環境・便通改善に役立つ商品開発および情報発信を推進してまいります。

三菱ケミカルは、本研究で得られた知見をもとに、有胞子性乳酸菌Heyndrickxia coagulans SANK70258株を中心としたシンバイオティクス設計に関する情報を発信するとともに、引き続き科学的価値と応用可能性を追及してまいります。

※1:プレバイオティクス

消化管に常在する有用な細菌を増殖させたり、活性を変化させたりすること、または宿主に有益な影響を与えることにより、宿主の健康を改善する食品成分。

※2:プロバイオティクス

腸内フローラのバランスを改善することによって宿主の健康に好影響を与える生きた微生物。

※3:有胞子性乳酸菌Heyndrickxia coagulans SANK70258

有胞子性乳酸菌Heyndrickxia coagulans SANK70258 株と、旧学名であるWeizmannia coagulans SANK70258 株、Bacillus coagulans SANK70258株は同じものです。

※4:シンバイオティクス

プロバイオティクスとプレバイオティクスを組み合わせたもの。この2つを組み合わせることにより、双方の機能がより効果的に宿主の健康に有利に働くことを目指している。

※5:短鎖脂肪酸

腸内細菌によって作られる有機酸のうち、炭素の数が 6 個以下のものを指す。酢酸、プロピオン酸、酪酸などがある。腸内細菌が食物繊維を分解することで産生される。腸内を弱酸性環境にすることで、有害な菌の増殖抑制・蠕動運動促進・免疫反応の制御に関与すると考えられている。

■背景

本研究は、天藤製薬株式会社と三菱ケミカル株式会社の共同研究として実施しました。

ボラギノール®ブランド等を展開する天藤製薬株式会社では、これまでの痔疾用薬の販売を通して培った知見から、痔の発症原因である「腸内環境」「血流」「皮膚免疫」の3つの因子を軸に、痔にならない世界を目指し生活習慣に起因する不調に向き合う「BORRA®」ブランドを展開し、サプリメントや化粧品の製品開発・販売を行っています。三菱ケミカルは、有胞子性乳酸菌 Heyndrickxia coagulans SANK70258株の腸内環境改善をはじめとするウェルビーイング領域で本菌株の新たな機能性を引き出すことを目指しています。

両社は、こうした取り組みの中で共通して重視する「腸内環境改善」に向き合う中で、近年、腸内環境や便通の改善に重要であることが明らかになっている「短鎖脂肪酸」に着目しました。短鎖脂肪酸の中でも、特に酪酸は大腸内の酪酸産生菌の占有率が比較的少なく産生されにくい一方で、腸上皮細胞への主要なエネルギー供給源として重要であり、かつ腸内環境・便通改善への寄与が大きいと考えられています。このような機能が期待できる短鎖脂肪酸を腸内で安定的に作り出すには、プレバイオティクスやプロバイオティクスの摂取が効果的と考えられています。しかし、その産生量や産生パターンはプレバイオティクスの種類やプロバイオティクスとの併用(シンバイオティクス)により影響を受けます。そこで、本研究では、性質の異なるプレバイオティクスの使用による短鎖脂肪酸の産生傾向の違いに加え、胃酸に負けずに生きて腸まで届く有胞子性乳酸菌Heyndrickxia coagulans SANK70258との組み合わせが、酪酸産生量に与える影響について評価しました。

■研究概要

目的

大腸で産生される短鎖脂肪酸のうち、酪酸は腸上皮細胞の主要なエネルギー源であり、腸内環境・便通改善や腸管バリア強化、炎症抑制などの多面的な生理機能を有します。本研究では、性質の異なるプレバイオティクス(ラクチュロース[LAC]、グアーガム酵素分解物[PHGG]、イソマルトデキストリン[IMD]、ビートファイバー[BF])と有胞子性乳酸菌Heyndrickxia coagulans SANK70258[HC]の組み合わせが、短鎖脂肪酸、特に酪酸の産生に及ぼす影響を検証しました。

方法

健康な日本人10名の便検体を用いたin vitro嫌気培養試験により、各プレバイオティクス単独およびHC併用時の短鎖脂肪酸産生量と腸内細菌叢変化を測定しました。

結果

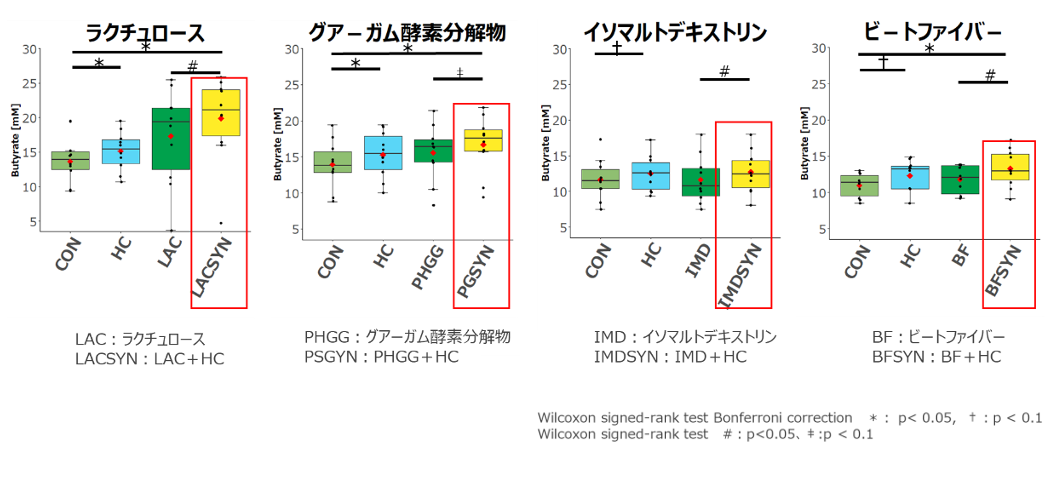

プレバイオティクス単独では、素材ごとに異なる短鎖脂肪酸産生傾向が見られました。研究で用いたプレバイオティクスの中ではLACが酪酸を増加させやすく、PHGG・IMD・BFが酢酸やプロピオン酸、短鎖脂肪酸の総量を増加させやすくなっていました。一方で、HCを併用した場合、各プレバイオティクス単体と比較して、すべてのプレバイオティクスで酪酸濃度が上昇していました。(図2)

また、腸内細菌を調べたところ、特に酪酸産生菌(Faecalibacterium属)が増加していました。さらに、PHGGやIMDとHCの併用では食物繊維分解菌(Fusicatenibacter属)が増加していました。

これらの結果から、HCは腸内微生物群の構成を変化させ、プレバイオティクスの発酵代謝経路を「酪酸優位型」にシフトさせる働きを有する可能性が示されました。

図2.各プレバイオティクスとHCの共添加による酪酸産生量の変化

■まとめ

本研究では、①プレバイオティクスの種類により産生されやすい短鎖脂肪酸が異なること、②有胞子性乳酸菌Heyndrickxia coagulans SANK70258株の併用により、プレバイオティクス単独では増えにくかった酪酸が顕著に増加することを確認しました。

これらの知見は、「プレバイオティクスの特性 × プロバイオティクスの働き」を組み合わせることで、目的とする腸内環境(例:酪酸優位便通改善型など)を戦略的に設計できる可能性を示しています。